| 正文: A股市场从来不缺口号。监管层高喊“引导中长期资本入市”多年,社保、险资、外资却始终在门口踌躇。究其根源,一套漏洞百出的减持规则,早已将市场锁死在“短炒套利”的恶性循环中。若不大刀阔斧改革减持机制,所谓“长线资金入市”终将沦为纸上谈兵。

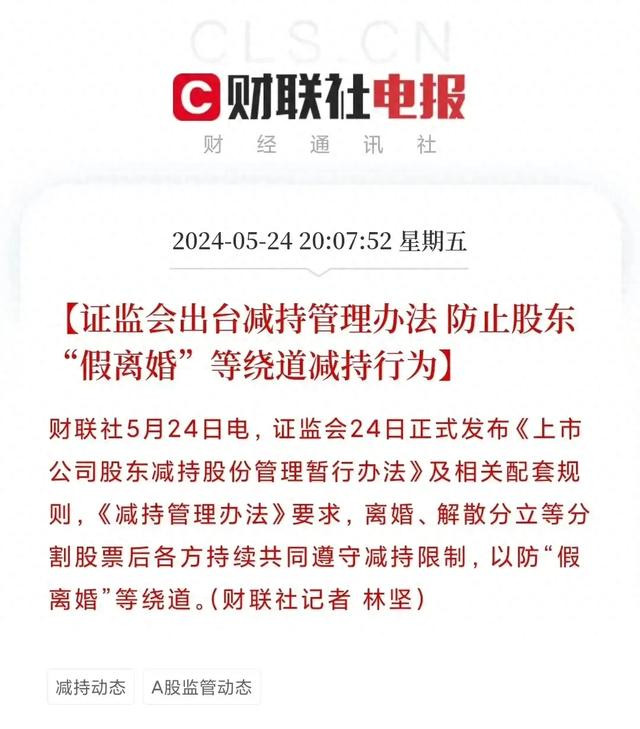

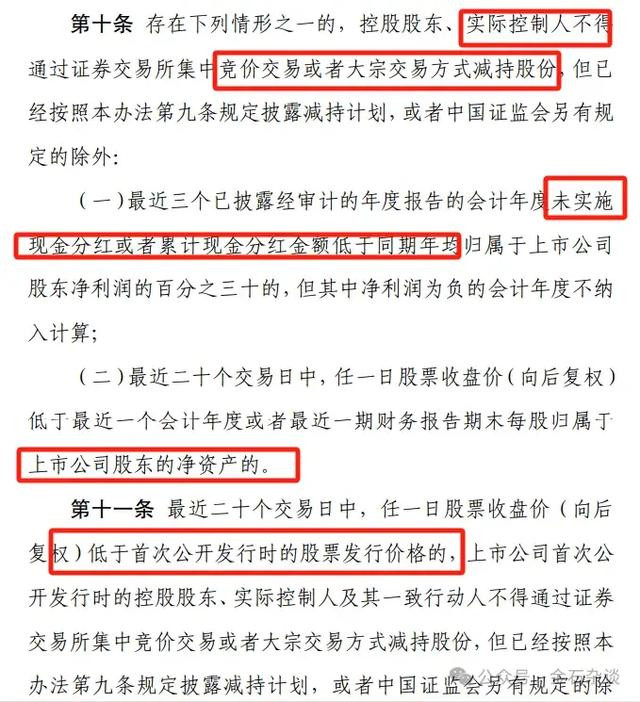

1.大股东“提款机”:A股的制度性痼疾 A股市场最荒诞的剧本,莫过于大股东将上市公司视为私人金库。限售股解禁即清仓式减持、离婚减持、司法拍卖减持……各类“花式套现”年年上演。2023年数据显示,A股全年减持规模超6000亿元,相当于IPO募资额的2倍。当创始团队忙着“落袋为安”,二级市场的散户和机构却成了接盘侠。 这种制度性套利直接摧毁市场生态:企业上市不是为了融资发展,而是为了圈钱离场;投资者不敢长期持有,只因大股东永远快人一步。某私募基金经理直言:“我们调研企业先看股东名单——如果大股东持股比例低于30%,直接拉入黑名单。谁敢和随时准备跑路的人玩长跑?” 2.长线资金的“信任危机” 社保基金、养老基金等长线资本并非不愿入场,而是不敢入场。现行减持规则存在三大致命伤: 1. 时间锁定期形同虚设:现有规则对创投基金、Pre-IPO投资者过于宽松,解禁后集中抛售引发股价崩塌案例屡见不鲜; 2. 减持比例过宽:大股东每季度可减持1%-2%,看似温和,实则三年即可清仓,与“长期持有”理念背道而驰; 3. 信息披露滞后:减持公告往往滞后于大宗交易,中小投资者永远慢半拍。 这些漏洞导致市场形成条件反射:一旦限售股解禁,资金立刻出逃。2022年某科创板明星企业解禁首日暴跌40%,让重仓的公募基金血本无归。长线资本可以忍受波动,但无法承受制度性背叛。

3.改革方向:从“堵漏洞”到“建生态” 真正的减持改革绝非简单延长锁定期,而需重构资本市场的利益分配机制: 1. 按角色分类监管(临界点思维): - 对创始人团队实施“阶梯式减持”,持股比例每下降5%需重新锁定1年,将股东利益与企业长期价值深度绑定; - 对财务投资者(如PE/VC)设置“退出对赌条款”,若上市后业绩变脸则自动延长锁定期,杜绝“上市即巅峰”乱象。 2. 引入“减持成本指数”(创新工具): 将减持价格与上市后累计分红、研发投入等指标挂钩。若企业长期“只融资不分红”,大股东减持需缴纳惩罚性税费;反之,若持续创造现金流,则可获得减持额度奖励。 3. 建立做空制衡机制(市场博弈): 允许机构在重要股东减持期间启动针对性的融券做空,用市场力量对冲抛压,避免散户单方面承受冲击。 4.刀刃向内的勇气:谁在阻挠改革? 减持规则改革的最大阻力,恰恰来自既得利益群体。某些地方为完成上市指标,暗中承诺企业“快速减持套现”;部分机构通过大宗交易接盘限售股,与股东合谋操纵股价;甚至监管体系内部也存在“求稳怕乱”心态,担心改革引发短期市场震荡。 但历史经验证明,妥协式修补只会让问题积重难返。2017年减持新规出台后,大股东转而通过可转债、股权质押等工具变相套现,监管不得不持续“打补丁”。唯有以注册制全面落地为契机,将减持改革与退市制度、集体诉讼等配套措施同步推进,才能打破“猫鼠游戏”的僵局。

结语:A股需要一场“刮骨疗毒” 当纳斯达克上市公司创始人用10年时间将1股拆分为100股(如苹果),A股大股东却在研究如何把100股浓缩成1次减持。这种价值观的差异,注定让长线资金望而却步。 减持规则改革不是技术调整,而是对资本市场灵魂的拷问:我们究竟要建设一个“股东套现乐园”,还是一个“价值创造共同体”?答案,藏在每一次制度破冰的勇气中。 制度不改,长钱不来。当减持规则从“套现工具”变为“价值枷锁”,A股才能真正告别短视,迎来属于长线资本的黄金时代。

|